☆「きょうくニュース」(2月22日号)が発行されました。

河津桜がだいぶ咲いてきました(2月19日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

|

日本聖公会 小金井聖公会 |

☎ 042-381-3256 FAX 042-381-3266 |

〒184-0003 小金井市緑町4-13-4 牧師 髙橋 顕 |

河津桜がだいぶ咲いてきました(2月19日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の菜の花(2月14日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の八重の紅梅(2月6日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

スイセン(1月30日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

クロガネモチ(1月22日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園のロウバイ(蝋梅)。

(1月14日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の紅梅が咲き始めました。

(1月8日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の白梅が咲き始めました。

(1月3日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園で今冬最初の蝋梅の花を見つけました。

(12月27日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

バラ(12月19日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

八重のサザンカ(12月10日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

クヌギ(12月4日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

イチョウ(11月28日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

今週も小金井公園の皇帝ダリヤを撮りました。空の蒼さが際立ちます(11月22日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

今年も小金井公園の皇帝ダリヤがみごとに咲きました。(11月12日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

ハナミズキの実(11月8日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

カナメモチの生垣の新芽(10月27日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

雨に濡れた柿(10月25日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園のコスモス(10月17日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

夕方の酔芙蓉(10月8日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

白萩(10月2日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

彼岸花(9月25日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

酔芙蓉(9月20日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

ノカンゾウ(9月13日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

サンゴジュの実(9月5日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

猛暑に耐えて道路脇に咲いている百日草(8月30日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園のヒマワリ(8月23日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

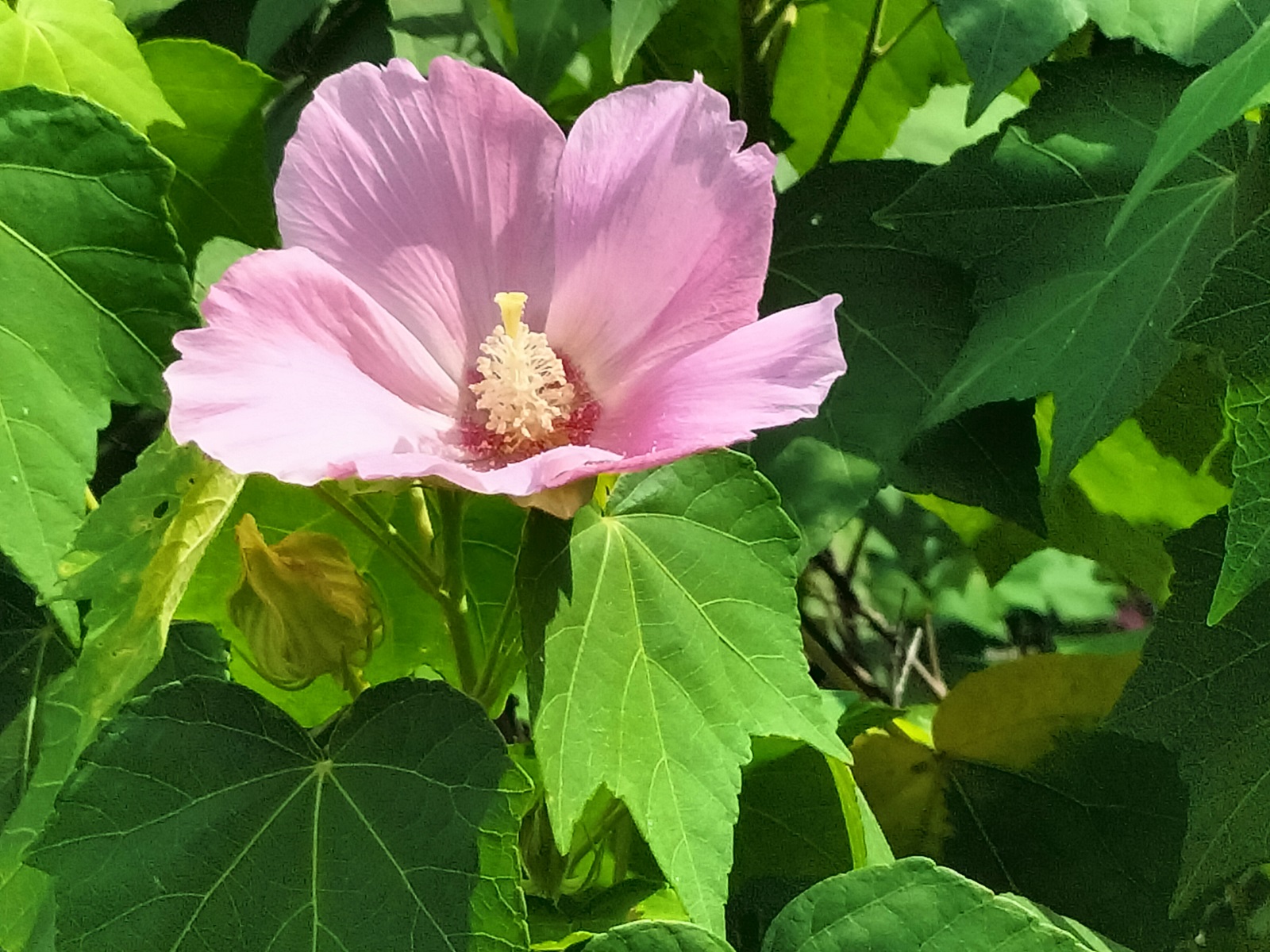

ムクゲ(8月16日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

芙蓉(8月9日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

サルスベリ(7月31日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

ダリヤ(7月24日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

カサブランカ(7月19日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園正門近くの真蔵院の蓮の花(7月8日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

カンナ(7月5日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

銀梅花(ミルトス)(6月24日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

グラジオラス(6月17日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

夏菊(6月13日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

長崎聖三一教会のアジサイ(6月1日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

ビワの実(5月31日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

開花し始めたばかりのカシワバアジサイ(5月23日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園のユリノキの花(5月14日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

ベニバナトチノキの花(5月8日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

シャクナゲ(5月3日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

浴恩館公園のツツジ(4月24日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

ハナミズキ(4月19日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の菜の花(4月8日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園のソメイヨシノ(4月5日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の寒緋桜(3月28日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の大漁桜(3月22日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

長崎聖三一教会の早咲きのサクラ(3月9日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

道路脇に群生しているフヨウカタバミ(3月7日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の紅梅(2月22日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の紅梅(2月15日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の梅が満開に近くなりました(2月7日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の梅がだいぶ咲いてきました(1月29日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の松(1月17日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園のロウバイ(蝋梅)が開花し始めました。(1月10日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

竹(1月4日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

白いサザンカ(12月28日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

サザンカ(12月21日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園のイチョウ(12月14日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園のカエデ(12月4日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園の紅葉したサクラ(11月30日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

ダリヤ(11月13日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

柿(11月7日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

小金井公園のコスモス(10月26日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

白い彼岸花(10月11日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

琉球アサガオ(10月2日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

彼岸花(9月26日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

午後の酔芙蓉(9月19日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

カンナ(9月14日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

タマスダレ(9月6日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

ハイビスカス(8月31日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

キバナコスモス(8月24日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

芙蓉(8月9日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

酔芙蓉(8月3日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

サルスベリ(7月23日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

ダリヤ(7月20日撮影)

(写真をクリックすると拡大表示されます)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花(9月15日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花(9月8日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花(9月1日)

礼拝堂の献花(8月25日)

礼拝堂の献花(8月18日)

礼拝堂の献花(8月11日)

礼拝堂の献花(8月4日)

礼拝堂の献花(7月28日)

礼拝堂の献花(7月21日)

礼拝堂の献花(7月14日)

礼拝堂の献花(7月7日)

礼拝堂の献花(6月30日)

礼拝堂の献花(6月23日)

礼拝堂の献花(6月16日)

礼拝堂の献花(6月9日)

礼拝堂の献花(6月2日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花(5月19日)

長崎聖三一教会のみ言葉の礼拝での勧話(5月12日)

長崎聖三一教会の礼拝堂(5月5日)

(4月28日)

(4月21日)

江戸東京たてもの園正面入り口(4月13日)

小金井公園の桜(4月2日)

小金井公園の桜(3月28日)

十字架の道行きの礼拝(3月15日)

十字架の道行きの礼拝(3月15日)

長崎聖三一教会の早咲き桜(3月3日)

長崎聖三一教会:み言葉の礼拝での高校生による勧話

(2月24日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花(2月17日)

長崎聖三一教会:み言葉の礼拝での高校生による勧話(2月10日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花(2月3日)

(1月27日)

(1月20日)

(1月13日)

(1月6日)

(12月30日)

アドベントキャンドル(12月23日)

アドベントキャンドル(12月16日)

アドベントキャンドル(12月9日)

長崎聖三一教会の礼拝堂のアドベントキャンドル(12月2日)

長崎聖三一教会の礼拝堂の献花(11月18日)

長崎聖三一教会の礼拝堂の献花(11月18日)

長崎聖三一教会の礼拝堂の献花(11月11日)

長崎聖三一教会の礼拝堂の献花(11月4日)

長崎聖三一教会の礼拝堂の献花(10月28日)

長崎聖三一教会の礼拝堂の献花(10月21日)

礼拝堂の献花(10月14日)

礼拝堂の献花(10月7日)

礼拝堂の献花(9月30日)

礼拝堂の献花(9月23日)

礼拝堂の献花(9月16日)

礼拝堂の献花(9月9日)

礼拝堂の献花(9月2日)

礼拝堂の献花(8月26日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花です(8月19日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花です(8月12日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花です(8月5日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花です(7月29日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花です(7月22日)

長崎聖三一教会礼拝堂の献花です

長崎聖三一教会礼拝堂の献花です

長崎聖三一教会礼拝堂の献花です

◆本日の福音書「時はみち、神の国はすぐそこに来ている。低みに立って見なおし、福音を信じてあゆみを起こせ」(本田哲郎訳)。福音とはどのように捉えたらよいのか、という問題提起でもあるでしょう。「福音」とはいかなる宗教の枠も超えた、改宗をも条件にしない、救いと解放の知らせです。この福音を受け入れるためには「低みに立って見直す」(メタノイア)ことが求められています。イエスが身をもって示した「低み」に立つ人、その道をあゆもうとするすべてに告げられる救いと解放の知らせなのです。メタノイアとは痛みに視点を向けるように視点を変えることです。人は人の痛み、苦しみを理解することは難しいことです。恐らく相当意識的に共感する姿勢を整えない限りは難しいのではないでしょうか。イエスの生き方を見つめ続け、何を大事にされたかを繰り返し読み取ってそれを実践することでイエスが語られた福音を体験することではないでしょうか。イエスの生き方はこの世を上手に渡って生きる知恵ではありません。むしろ逆の生き方かも知れません。しかしこの福音によって私たちは生きる力が与えられるのです。様々な困難を抱えてもなお立ち上がる力が与えられるのです。(本田哲郎神父の解説書の要約です)

◆今日の福音書は主イエス洗礼の出来事が記されています。本田哲郎神父は「イエス、低みから見直す沈めの式(洗礼)を受けて、荒れ野に立つ」と見出しをつけています。Baptismaは低みから低みへと流れる水の水面下に全身を沈めて「低みから見直させる」民間儀式であり、汚れを洗い流すというようないわゆる浄-不浄とは関係のないことでした。ユダヤでは律法で定められた「供物」を祭司にささげることを通してなされていたのです。本当に貧しい人々は清めの儀式を受けることが出来なかったため「けがれを引きずる者」=「罪人」と見なされたのです。イエスもその一人でした。イエスがヨハネからBaptismaをしてもらうときに「抑圧からの解放にかかわることをみな実行するのは、だいじなことです」と言ったのも、「正義」ということが底辺に視座をおき、人の痛みを共感共有するところから判断し、行動する解放にかかわることであることから、地上でいちばん低いところを流れるヨルダン川に「身を沈める」ことにその象徴を読み取っていたからだと言えそうです。

◆今日は文字通り大晦日が主日のため、誰もがマルタ的忙しさに身を置くようあ状況でしょう。クリスマス礼拝が終わるとちょっときにしながら「よいお年を!」と言って帰る方々がいらっしゃる。それもまた現実でしょう。◆さて、今日はみことばの礼拝ですが、読まれる聖書は日課B年の通りですから福音書はヨハネ福音書の冒頭部分が朗読されます。ヨハネ福音書は、イエス・キリストがことばであったと語ります。わたしたちのまわり・出来事はほとんどのことがことばで成り立っています。心を痛める出来事もことばが中心です。いじめもハラスメントもです。ことばをどのように用いるのかで人は生きることも死に陥ることさえあることを示しています。私たちもまたことばによって生きることを実感しているのではないでしょうか。ことばにわたしたちの中に入り、命を輝かすことになります。◆明日は「主イエス命名の日」の聖餐式をささsげます。どうぞおでかけください。◆よいお年をお迎えください。