ニュースレター「いのちの海と空と大地」36号発行/「核のゴミ」最終処分場選定のプロセスはこれで良いか/原発は「必要悪」か?

ニュースレター「いのちの海と空と大地」36号を発行しました。

どうぞご覧ください。このニュースレターは聖公会の各教会にも配布されています。

36号 コンテンツ

- 「核のゴミ」最終処分場選定のプロセスはこれで良いか

- 原発は「必要悪」か?

36号の「原発関連用語あれこれ」

核のゴミ最終処分場(地層処分場)とは

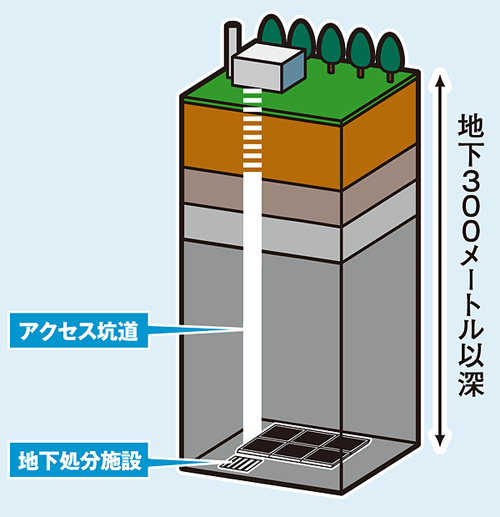

原子力発電所で使われた使用済み核燃料からウランとプルトニウムを取り出した後に残る廃液をガラスで固めた高レベル放射性廃棄物(核のゴミ)を地中に閉じ込める施設です。「核のゴミ」を閉じ込める処分方法は2000年に制定された「最終処分法」に定められていて、地下300メートルより深く埋めて最終処分することが法律で決まっています。

人間が近づいても安全なレベルまで放射線量が低減するのに数万年以上もかかります。

「核のゴミ」処分場選定作業

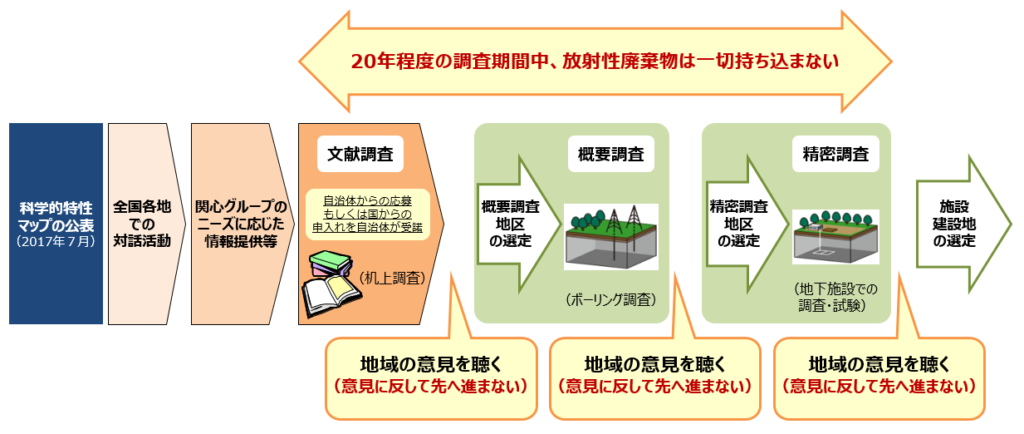

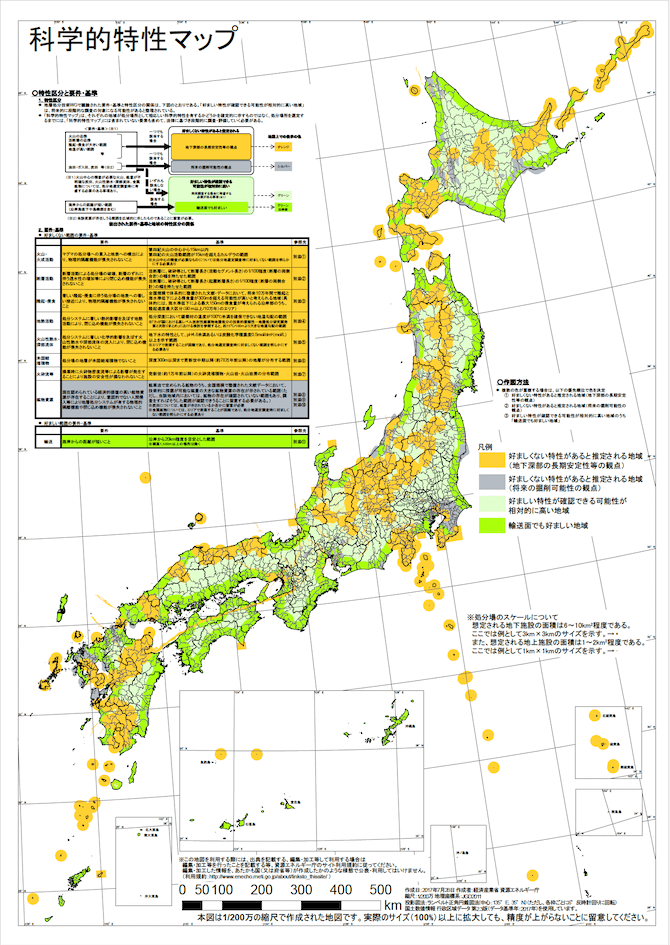

「科学的特性マップ」とは:

火山活動や断層活動などの自然現象の影響や、地下深層部の地盤の強度や地温の状況など、地層処分に関する地域の科学的特性を、既存のデータに基づいて全国地図で示したものです。

2017年7月に経済産業省資源エネルギー庁が提示しました。

「文献調査」(第1段階)とは:

原子力発電で出る「核のゴミ」の最終処分場の選定に向けて、地質図や学術論文などの文献やデータをもとにした机上調査です。調査期間は2年程度とされています。

自治体から原子力発電環境整備機構(NUMO)に応募するか、国からの申し入れを受諾することで開始されます。

「概要調査」(第2段階)とは:

「文献調査」に続く調査で、地表から物理調査やボーリング調査を行い、処分場に適した地質環境かどうかを調査します。調査期間は4年程度です。

「精密調査」(第3段階)とは:

「文献調査」、「概要調査」に続く第3段階の最終調査で、「概要調査」よりも高精度かつ緻密に物理探査、ボーリング調査等を行います。その後、地下に調査施設を建設し、岩盤や地下水の特性等に関する調査・試験を行います。調査期間は14年程度です。

※調査の実施機関は原子力発電環境整備機構(NUMO)です。

原子力発電環境整備機構

The Nuclear Waste Management Organization of Japan (NUMO)

特定放射性廃棄物(核のゴミ)の最終処分をする実施主体です。日本で唯一の事業体で、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づいて2000年10月に設立されました。

主な業務は、

- 最終処分場建設地区の調査、選定

- 最終処分施設の建設と維持・管理

- 最終処分を終えた処分施設の閉鎖

- 処分施設のあった区域の閉鎖後の管理

です。

現在携わっている主な業務は、①最終処分地の調査選定です。「核のゴミ」は、地下300メートル以上深い地層に埋めることが法律で決まっていますが、最終処分地の獲得に大きな困難を抱えているのが実情です。

その他の業務②③④の実施は、処分地の選定がうまく進んでいない中、先のことになる可能性が大きいと思われます。

エネルギー基本計画とは

エネルギー基本計画は、日本のエネルギー政策の方向性を示すもので、3年~4年ごとに見直されます。エネルギー政策基本法が2002年に公布・施行されましたが、この基本法に基づいて政府が策定します。第1次基本計画は2003年に閣議決定されました。

第7次エネルギー基本計画とは

第7次基本計画は2025年2月18日に閣議決定されました。2021年の第6次基本計画では、「原発依存度を可能な限り低減する」としていたものが、「原子力を最大限活用する」に改められました。また「必要な規模を持続的に活用していく」としています。国の原子力政策が、原発推進に大きく方向転換したと言えるでしょう。