Zoom Café レポート「いのちを考える〜原発のある地域でくらして〜」全文掲載

原発問題プロジェクトでは2ヶ月に1回、Zoom Caféを開催しています。7回目となる4月20日(土)のZoom Caféでは、日本聖公会の鹿児島復活教会の信徒の川﨑祐子さんから「いのちを考える〜原発のある地域でくらして〜」のお話を伺いました。

川﨑さんのご厚意により当日の資料を共有いただきましたので、ご紹介します。

川﨑さんの勤務する学校は、川内原子力発電所から直線距離にして10km圏内にあります。NHKや新聞各社の世論調査では、原発の再稼働に対して反対する声が賛成の声を大きく上まわっていましたが、2015年九州電力は川内原発を再稼働しました。

原発立地地域の学校では、有事に備える避難訓練を行っていますが、原発で事故がおこった時、命を守るためにどうしたらいいのか、川﨑さんは生徒たちと一緒に考えています。

Zoom Caféでは川﨑さんのお話のあと、参加者からの質問や感想を通してさらに話し合いの時間を持ちました。

原発問題プロジェクトでは、原発の問題を、経済や政策の話ではなく「いのち」の問題として考えています。「原発の問題は難しそうでどうも近づけない」という方がいたら、ぜひZoom Caféにお越しください。私たちの身近なところから、聞き、考えていきましょう。

いのちを考える〜原発のある地域で暮らして〜(九州教区鹿児島復活教会信徒 川﨑祐子)

今回,自分自身が原子力発電のことについて,みなさまに話を聴いていただく時を与えられましたことに,深く感謝いたします。

専門的な知識は何ももっていない私が,これまでさまざまな学びやとりくみをされてこられた日本聖公会のみなさまに,お話することがあるのかと不安がありました。しかしながら,2023年11月に開催された日本聖公会宣教協議会のプログラムの一つであったグループシェアリングで出会った大阪教区の小林聡司祭さまの熱意ある後押しに,自分自身の学びの場として話をしてみようかと思えるようになりました。そして,この機会が与えられたことによって自分自身がさらに新たな出会いと深く新たな学びがありました。感謝です。

鹿児島県は,南西諸島を含む南北に600kmの広がりをもちます。私は教職についており,これまで,大島地区,熊本県との県境に近い出水地区,鹿児島市内,そして現在の薩摩川内地区と6校に勤務しました。現在は,原子力発電所から直線距離にして10km圏内にある公立の中学校に勤務しています。事情があり,薩摩川内市内に居住していませんが,毎日鹿児島市内から約50kmの距離を自家用車で通勤しています。

原発問題については,問題意識はしていたものの,現在の学校に赴任するまでは,同じ鹿児島県民でありながら,どこか他人事のような気持ちをもっていました。反対運動パレードや反対署名などの行動はしていましたが,心の中心に原発の問題はありませんでした。しかし,現在の学校に赴任して間もなく学校行事である避難訓練をする中で,原発が身近にあることや危機感など自分のこととして原発に対しての問題意識をもつようになりました。

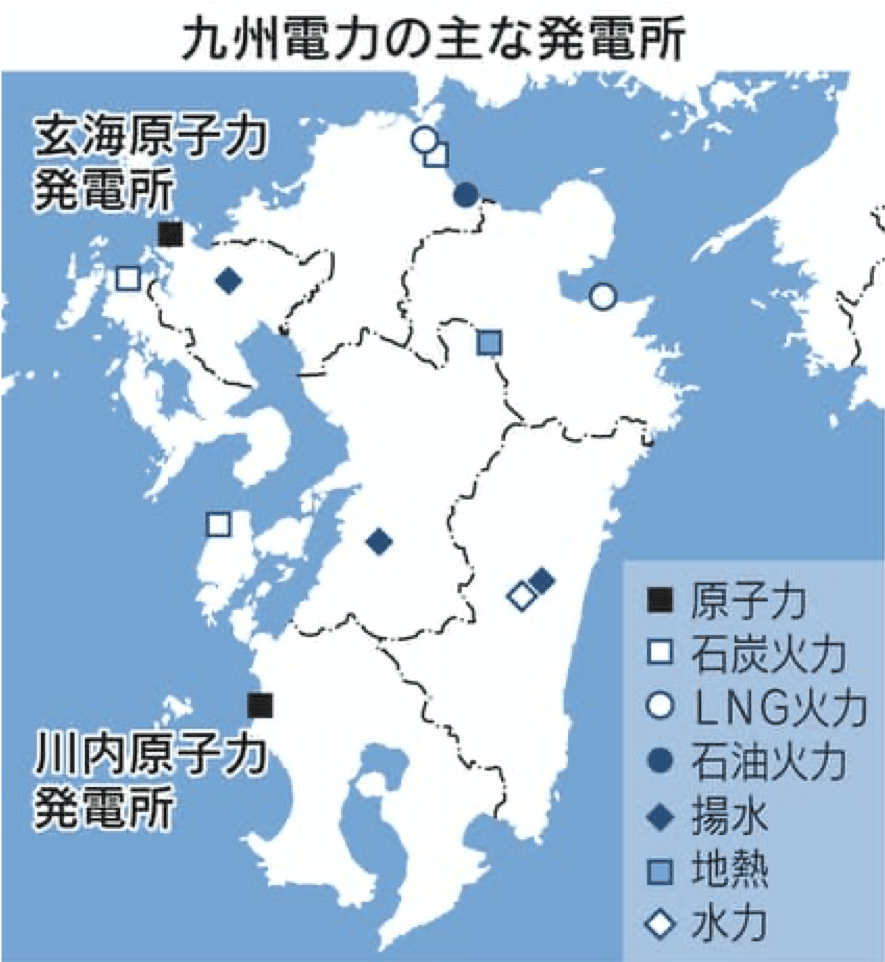

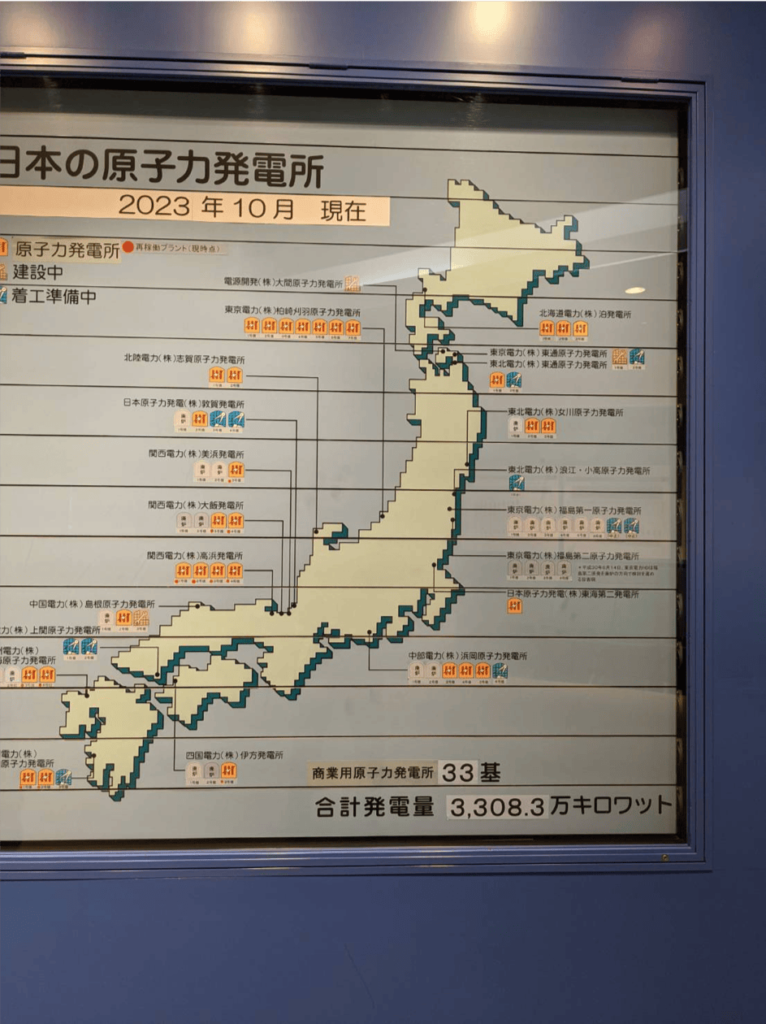

九州には,2つの原子力発電所があります。佐賀県の玄海原子力発電所と川内原子力発電所です。川内原子力発電所は,鹿児島県の北西部,東シナ海に面するサラサラした砂浜が広がるとても美しい景観の場所に立っています。8年前に発生した熊本地震を引き起こした活断層とはそう遠くない場所にあります。さらに,県北部には活断層があることも分かっているので,今後地震の影響がないとは言い切れません。

福島の原発事故の後,点検のために全国の原発が停止していましたが,川内原発はいち早く再稼働しました。再稼働したのは,2015年8月11日です。その時,私は現地の反対デモ集会に参加した記憶があります。発電所ゲート前で,シュプレヒコールをし,反対を訴えました。しかし,原発は動き始めました。何か無力感を感じる瞬間でした。しかし,その後時間が経過すると,その時の反対の熱意は少しずつ冷めていき,何もなかったかのような平穏な生活に戻っていきました。

再稼働当時のニュースや新聞の記事には,

「九州電力川内原発1号機(鹿児島県)が再稼働する前も、国民の間では原発への不安が消えませんでした。日本世論調査会の2015年6月の世論調査では、再稼働に「反対」が63%で、「賛成」31%を大幅に上回りました。このため政府は民意を刺激しないよう、「再稼働はあくまでも電力会社の経営判断」との姿勢を取りながら、水面下で環境づくりを進めてきました。」

とあり,国民の合意形成がないまま国内で再び原発が動き出しました。

NHKの全国で行った世論調査でも,『川内原発の再稼働に賛成ですか、それとも反対ですか。』という質問に対し、“賛成…32%”、“反対…57%”という結果が出ています。

また,朝日新聞社全国世論調査において,

「川内原発の再稼働『よかった』30%『よくなかった』49%。さらに,川内原発の再稼働後に行われた朝日新聞社の全国世論調査(電話)では、川内原発の運転再開について尋ねると、『よかった』は30%で、『よくなかった』の49%が上回りました。原子力発電を今後どうしたらよいか質問すると、『ただちにゼロにする』が16%、『近い将来ゼロにする』が58%、『ゼロにはしない』が22%でした。」

と記載があります。

反対の世論に向き合おうとしない政権の「見切り発車」が見られ,このことを前例として,各電力会社が追随しようとしています。国民の意向を無視し、いったい誰のための原発なのか,福島原発事故の被災者の苦しみを、身をもって体験するならば,誰一人として原発を肯定する人はいないと心から思います。

との記者の見解がありました。

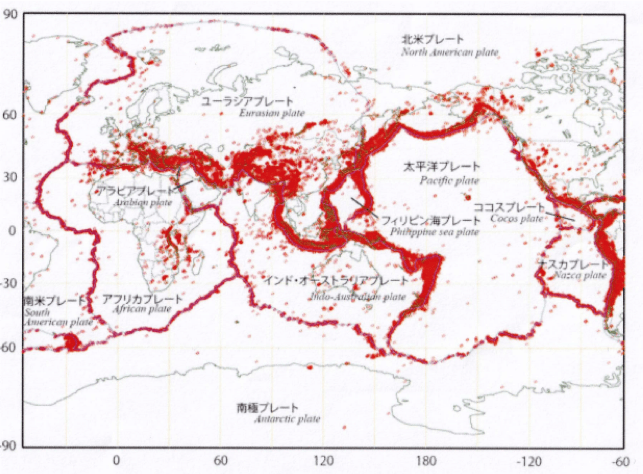

みなさんもご承知の通り,日本付近は,いくつもの大陸プレートや海洋プレートの境目にあり,プレートの移動による地殻変動が頻繁に起こる場所でもあります。すなわち,日本のどこにでも地震が起こる可能性がある国です。さらに,近く付近には近年研究によりわかってきた,活断層があり,プレートの移動により活断層がいつでもずれを起こすことによって生じる地震が起こることも分かってきています。地震が起こらない地域があることが不思議なくらい,地震が起こりやすい国なのです。

この地図は,教科書にも載っていますが,先日川内原発に反対の立場で訴えておられる方からいただいた地図です。日本がどこにあるのかわからないくらい,地震が頻発していることがわかります。

当時,日本聖公会が,「日本聖公会 いっしょに歩こう!パートⅡ『原発と放射能に関する特別問題プロジェクト』」のまとめ報告書を出していることを今回初めて知りました。日本聖公会も原発反対の立場で祈りを続け,川内原発のことに住民以上に関心を寄せていたことに心を揺さぶられました。2015年当時の日本聖公会の原発に対する意見書の中には,避難計画の不備を指摘する内容がありました。

『日本聖公会が示している避難計画の不備に関して』

川内原発の30km圏の医療機関85施設のうち策定済みは2施設。159の社会福祉施設で計画を作ったのは15施設でした。10km圏では対象の全施設が計画を作りました。鹿児島県伊藤祐一郎知事(当時)は「10kmで十分。30kmまでは不可能だ」と発言し、今年3月に計画作りを求める範囲を独自に10km圏に限定。10km以遠の施設は、事故後に風向きなどに応じて県が避難先を調整することにしました。原子力安全対策課は『国の了解を得て決めた』と言っています。

とあり,まさしくその通りだと思いました。その後,どのような避難計画が出されているのが,県民,薩摩川内市民には具体的な説明はありません。県民,市民の安全を本当に考えているのか,疑問と怒りを覚えます。

再稼働した当時,私は鹿児島市内の中学校に勤務していましたが,本校も避難所になるようだということを他人事のように聴いていました。再稼働してから4年後に私は,現在の薩摩川内市内の中学校に赴任しました。赴任して間もない6月ごろの防災訓練は、原発有事の時の子どもたちの避難のさせ方の訓練でした。この訓練は,近隣の小学校と連携し,保護者を巻き込んでの訓練です。その訓練は,とても大掛かりなものです。

年度初めに,子どもを迎えに来る予定の家族・親族の名前と連絡携帯番号を記載した引き渡し訓練カードを提出してもらいます。訓練の日は,学校のグラウンドに保護者の車約600台が入れ代わり立ち代わり並びます。車を停車させ,教室に保護者が来られ,担任が確認し生徒一人ひとり下校させます。副担任は,トランシーバーを使って連絡をとりあいながら,保護者誘導や車の出入りの誘導をします。保護者の迎えがなかった生徒については,体育館に集合させ,全員で鹿児島市内の30km以遠の小学校に,バスに乗って移動し,その後迎えを待つ説明をします。約1・2時間の訓練ですが,有事の際は本当にうまくいくのか不安になります。

私は鹿児島市内から通勤していますが,国道3号線やその他の県道が渋滞することは,容易に予測できます。なぜならば,毎日の通勤時にも渋滞が起こっているからです。有事の際は,それ以上の住民が移動します。道幅が広い部分はほんの数キロメートルで,片道一車線の道路がほとんどだからです。また,南九州道につながる無料区間の国道3号線バイパスがありますが,上下一車線ずつの二車線道路です。先日も事故により一部通行止めとなり,事故処理のため1時間余りの渋滞に巻き込まれ,勤務開始時間には間に合いませんでした。このような交通渋滞は,日常的に頻繁に起こっています。

訓練に関して住民は,これはあくまでも訓練であり,事故が起こる可能性があるという危機感はほとんどないように感じます。

このZOOM caféに参加するにあたり,薩摩川内市在住の信徒とその知り合いの方に話を聴く機会をもちました。その方は,川内原発の仕組みについて詳しく話をしてくださいました。

原子炉の違いについて,川内原発は「加圧水型原子炉」であるので,福島原発の「沸騰水型原子炉」とはタイプが異なり,汚染水が出ることはないのだと言っていました。また,川内原発の誘致が決まり,建設される際の住民の思いについて尋ねると,原発が建設されることについて住民は誇らしく思っていたと語られました。おそらく住民へのていねいな説明はなく,メリットだけが伝えられていたのではないかと予想できます。現在は,被爆した時の緩和剤の安定ヨウ素剤の配布も不十分であり,行政に対して疑問点を指摘していることを教えてくださいました。

さらに,名目はわかりませんが,薩摩川内市内に原発を誘致するにあたっての住民へのお金(数千円)が渡されているようですが,市民の中には知らない人がいるようにも聴いています。薩摩川内市民の中には,働く場所があるからいいじゃないか,原発がなくなったら働く場所がなくなるという意識をもっている人もいます。仮に,原発が停止したとしても,長い年月をかけて管理をしなければならないので,働く場所がなくなるわけではありません。原発反対の立場の人たちは,働く場所よりも市民の生活の安全の方が大事であることを訴えますが,多くの市民にはその声は届いているのか,いないのか,あまり大きなうねりとしての反対運動につながることはありません。見えない圧力が働いているのかもしれません。

地域住民からなる原発反対連絡協議会では,常にアンテナを高くしながら,裁判所等での傍聴や学習会を開催し,学びとともに反対の意思を表明する活動を続けています。

つい先日は,住民に丁寧な説明もない中,知らないうちに3号機増設の決定されたようです。これからも反対の意思を伝えつつ,できることをしていきたいと思います。

原発とは少し話が離れますが,近年,内陸部の町(薩摩郡さつま町)に弾薬庫を設置する話が町住民に限定して説明されたようです。反対連協の方々は,原発があることや,弾薬を運び出すためには原発近くの川内港を利用するはずであることの強い危機感をもち,反対の立場で国や県の動きを注視しています。

これで終わります。ありがとうございました。