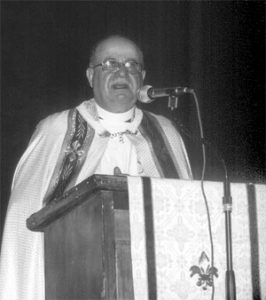

リア・アブ・エルアザル主教

(エルサレム・中東聖公会主教)

和 解

これらはすべて神から出ることであって、神は、キリストを通してわたしたちをご自分と和解させ、また、和解のために奉仕する任務をわたしたちにお授けになりました。

(IIコリント5章18節)

教会の中にあり、なおかつ、教会の外に対するもっとも素晴らしい賜物のひとつに、クリスチャン同志の交わりがあります。それは、共に歩むという行為であり、手をつなぎ、声を一つにしてゆく、という行為であり、また、お互いに持っているものを分かち合うという行為でもあります。誰にとっても同じことですが、その交わりに入れないで、孤立したり、無視されたり、あるいは脇に押しやられるといったことがおきる時、それは見殺しにされるのと同じような苦痛となります。

アラブのパレスチナ人キリスト者としての長い間の私たちの歴史においては、それはほとんど二千年に及びますが、私たちは皆さんの友情と祈りによるサポートとキリストにおける兄弟としての愛と配慮を熱望しています。皆さんに、私たちのところを訪ねて来ていただきたいと思っていますし、私たちは、皆さんが今までにしてくださったサポートを感謝しています。私たちは、皆さんがが祝福されるよう、そして皆さんの存在そのものが祝福であるようにと祈っています。

有名なロシアの作家、トルストイは、ある日物乞いの男が自分の方に近づいてくるのに気がつきました。その頃の多くの作家がそうであったように、彼は自分のポケットを探ったけれども、そこには何もありません。その男の方にふりむいて、トルストイは言いました。「わるいな、兄弟。もし何かあなたの助けになるものを持っていたなら、あげられるのに」。すると、その男はにっこりと笑ってトルストイに向ってこう言ったのです。「いえいえ。あなたは、私の考えていたものよりよっぽど素晴らしいものを呉れましたよ。あなたは今、私を『兄弟』と呼びました」。

あなたは、わたしたちをあなたの兄弟姉妹として受け入れますか?

今日の説教の題は、「和解」です。今や白日の太陽の下、「平和」や「シャローム」という言葉を使いながら、実際にそう行われているのは、イスラエル中探しても、どこにもありません。私たちは、「シャローム」と言ってお互いに挨拶します。シャロームという名前を貰った子どもがいます。また、テル・アビブの高層アパートにシャロームという名前がつくことがあります。しかし、実際には本当の意味のシャロームはほとんどありません。この言葉は、すっかり面目を失ってしまい、間違って使われ、また、悪用さえされています。まさに神が詩篇の中で語っておられる通りです。「平和をこそ、わたしは語るのに 彼らはただ、戦いを語る」(詩編一二〇篇七節)。

一九九六年のクリスマスパーティーの席上で、イスラエルのネタニャフ首相は「私は平和を成し遂げて、世界中の皮肉屋をがっかりさせてみせる」と豪語しました。私は、その言葉に応えて、ナザレのイエスが何と言ったか彼に思い起こしてしてほしいと願い、「平和を実現する人々は、幸いである」と言いました。おー、神よ!あなたが「平和を語る人々は幸いである」と仰らなかったことに感謝します! 「平和を実現する人々は神の子どもたちと呼ばれます」と仰っておられます。平和を実現して行きましょう! ただ単に、「平和について」語るのは、もうやめましょう。もし皆さんが、神さまの子どもとして受け入れられたいのなら、平和について説教だけするのもやめましょう。

和解とは何なのか?

和解とは行動であって、説教ではありません。私たちが行うべき努めであって、お題目ではありません。和解は、産み出され、そして実体となっていくべき良い知らせなのです。

冒頭、私たちは、「神は、キリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです」とコリントの信徒への手紙を読みました。

「新しい年、新しいいのち」(二○○二年1月号エピスコパル・ライフ=アメリカ聖公会新聞=訳者注)という題の総裁主教フランク・グリスワルト師による年頭の挨拶で、彼は、「ところで、いったいどのようなミニストリー(奉仕職)に、私たちは招かれているのだろうか?・・それは、どんなところにあったとしても、不信と憎しみの大きな壁を叩き壊すことではないだろうか。ことにそれが、文化や民族、また国籍や宗教の違いによって引き起こされたもの、経済格差の開きによって作り上げられたものであった場合、ことにそれは、私たちの仕事なのではないだろうか。和解するとは、正しい関係を築くことであり、私たちの関係を仕切り直すことなのではないだろうか」と書いています。

(中略)

では、どこで、どのようにして、そしていつ?

私の親しい友人が、その地方のお役所から「平和賞」を受けることになった時、彼が私に書いて寄越した文章の中に、「対立していることを無視して、平和や和解の道を探すことは、私には全く理解できないことである」というくだりがありました。

私たちは、対立のあるところに平和を実現することはできるのです。私たちは、対立と憎しみの渦巻くその場に身を置いた時に、はじめて他の人々と和解できるのです。常識のある人なら誰もわかるように、お互いにいがみ合っている仲間をそのまま放っておいて、友だちの中に平和を実現することはできません。愛し合っているもの同士には、彼らを和解させるための私たちの助けというものは必要ありません。しかも、何かに関わるということは、テレビのリモコンを操作するように、離れたところからコントロールするというわけにはいきません。誰でもそこに実際に行けば、ピクニックに行くような気楽な心構えで取り組めないことは、おのずと知ることになります。

私たちが住んでいる中東地域であれ、私が想像するに、皆さんが住んでいる場所であれ、対立のない場所などどこにもないでしょう。もちろん状況はいろいろでしょう。でも、家庭の中の対立は政治的対立に比べてたいしたことじゃない、とは言えません。何が不充分なのか、という問いに応えるならば、本気になることと、関わりの中での忍耐力が足りないことだと私は答えます。

和解は、平和の果実である

正真正銘の平和は、単に戦闘状態でないことでも、憎み合うのを一時中断することでもありません。また、征服や抑圧によって静まり返っている状態をさす言葉でもありません。

正真正銘の平和は、正義が存在し機能することです。それは、戦争を引き起こす全ての要因がもはや存在しなくなり、癒しがみんなを和解へと導く、そんな関係に入ることです。平和と和解が本物になり持続するためには、正義が行われなければなりません。不正によって傷つけられてきた人々の、尊厳をはじめとしたもろもろの人権が取り戻されなければなりません。

「平和の地」は、中東では和解の出発点でした。イスラエル人が、彼らの所有物でないものを引き渡してくれる時と場所には平和が存在し得るのです。つまり、国連の合意のもとにある占領下の地では、調和が存在し得るのです。「占領」、それは、私の見解では全ての痛みと受難、また、私たちの国における安全管理の不足の根源的な原因となっているものであります。皆さんの国が占領下に置かれていたり、めちゃめちゃに壊された家や人間の体の部分が散らばっている中で、あなたは平和と安全を楽しむことはできないでしょう。私たちを分離してしまう中垣は、和解への道を強固にすることは決してありませんが、私たちをつなぐ掛け橋だけが、それを可能にします。防衛は、前提条件ではありません。それは結果です。もっとも安全な境界線(国境)を完備することとは、壁を築くことではなく、和解した隣り人がそこにいることです。安全のために隔ての中垣を作るのではなく、掛け橋を作ること、それが私たちクリスチャンの務めなのです。

和解は、私たちを悪魔に対する戦いへと誘います、いかにして?

ある時、偉大なるインドのマハトマ・ガンジーはこう言いました。「この世における悪の力や不正と戦うことを拒むのは、私たちの人間性に降伏してしまうことだ。悪の実行者によって武力を帯びて、悪の力と戦うことは、あなたの人間性に従事することだ。神の武器を帯びて、悪の力や不正、抑圧と戦うことは、神の業に従事することだ」と。私たちも、神の武器によって戦いましょう!

和解は、勇気を必要とし、単に許すだけでなく、忘れることも要求するものです。

最後に、それは誰の役割ですか?

平和を実現することは、世界の政治家たちだけの業務ではありません。自分たちの考える政治的経済的な興味や利益を、保障したり守ったりするための、新たな秩序を設置したい人の役割でもありません。その役割は、私たちのものです。神の子どもになるということを信じている皆さんと私たちの仕事です。聖パウロの言葉がそれを語っています。「神は、キリストによって世をご自分と和解させ…(和解の言葉を)私たちに委ねられた」のです。誰か他の人に、ではないのです。

その仕事は、全面的なかかわりが必要でしかも非常に犠牲も大きい

養鶏場の鶏と養豚場のブタが、ある時一緒に逃げ出して、大きな街の中心地にやって来ました。鶏は、「美味しい卵とベーコンをお安く提供します」というスーパーのチラシを見て、ブタに言いました。「これ見てよ。私たちは、この人間どもを食べさせるのに本当に貢献してるのに、ちっとも感謝されないじゃないか!」

すると、ブタは言いました。「いやあ、そう言うのは簡単だけどね。もっともあなたがたは寄贈していればいいだろうが、ぼくらの場合は、全面的な献身だからね」。

私たちは、全面的な献身をする用意ができていますか?元カンタベリー大主教、ケイリー師の好んで用いた祈りを、一緒に祈りましょう。

主イエス・キリストよ、木材と釘をもって細工された十字架を通じて、人類に救いをもたらしたナザレの大工職人よ、あなたのこの仕事場で、あなたの道具で充分に細工してください。そうすれば、あなたのもとにある私たちも、粗いけれど少しは仕事をすることができるでしょう。あなたのみ心のままにものを作り上げることができますように。あなたの優しい憐れみによって、アーメン。

主イエス・キリストよ、木材と釘をもって細工された十字架を通じて、人類に救いをもたらしたナザレの大工職人よ、あなたのこの仕事場で、あなたの道具で充分に細工してください。そうすれば、あなたのもとにある私たちも、粗いけれど少しは仕事をすることができるでしょう。あなたのみ心のままにものを作り上げることができますように。あなたの優しい憐れみによって、アーメン。

[二〇〇四年九月二〇日]