いっしょに考えよう!福島原発のトリチウム汚染水(3) – 「海洋放出は安全」に対する反論

私たちの接する報道の多くは、「トリチウムは自然界にも存在する放射性物質で、人体に入っても大部分が排出されるため影響は小さい、海洋放出の問題は風評被害にある」としています。本当にそうでしょうか。

河田昌東さん(NPO法人チェルノブイリ救援・中部)の寄稿によるシリーズ「いっしょに考えよう!福島原発のトリチウム汚染水」第3回目の今回は、海洋放出を是とし、国の政策を後押しする茨城大学の鳥養祐二教授の主張について反論し、海洋放出に警鐘を鳴らしています。

今回でこのシリーズは終了です。第1回目では、トリチウムとは一体どのような物質なのかについて分かりやすく説明し、その上で、トリチウム汚染水の何が問題なのかを解説しています。第2回目は、困難とされるトリチウム汚染水の分離精製技術について、国内外の研究所の例をあげながら解説しています。これは、「海洋放出ありき」の姿勢に対し、代替えの処分方法を考える上で大変重要なことです。

3回にわたる河田昌東さんの論文は、ともすると専門的な分野にわたり難解な面もありました。しかし、トリチウム汚染水の海洋放出は、いのちに深く関わる重大な問題だということが理解できたように思います。そして、今真剣に取り組まなければ取り返しのつかないことになると、あらためて危機感を抱きます。

政府の計画によりますと、全量を処分するまでに、今後たまり続ける汚染水も含め30年以上かかるとされています。次世代の人たちのためにも、何としても海洋放出を阻止しなければなりません。実際の海洋放出は2年後からとされています。たゆむことなく反対の声をあげ続けて行かなければと思います。

なお、この投稿では河田さんの原稿『「海洋放出は安全」に対する反論』を、ご本人の許可を得て「ですます調」に変更し、いくつかの漢字をひらがなに直し掲載しています。また、イラストとその説明、及び(註)を加筆しました。

河田昌東(かわた まさはる)さん

1940年秋田県生まれ。

2004年名古屋大学理学部定年退職。

現在、NPO法人チェルノブイリ救援・中部理事。遺伝子組換え情報室代表。専門は分子生物学、環境科学。

『原発問題に関するQ&A』(日本聖公会発行)監修。

福島原発のトリチウム汚染水の海洋放出について海外での反対も広がっています。4月15日、国連人権理事会の特別報告者は日本政府がトリチウム汚染水の海洋放出を決めたことに対し「深い遺憾の意」を表明する意見書を公表しました。

一方で、海洋放出を主張する日本の原子力村の専門家らは従来の「トリチウムは安全、これまでも世界中の原発で海洋放出してきた、風評被害対策をすれば良い」と主張しています。

この小論は、今年6月9日、宮城県女川町議会原発対策特別委員会で講演した茨木大学の鳥養祐二教授の報告についての反論です。同教授の議論は国の政策に通じており、海洋放出論の典型だからです。

鳥養教授の主張

- これまでも世界中の原子力施設からトリチウムの海洋放出は行われてきた。

- トリチウムは地球上に既に存在する。

- トリチウムのβ線はエネルギーが小さいので影響が小さい。

- 1500Bq/Lの飲用水を毎日飲んでも被曝は無視できるほど小さい。

- 海洋放出しても希釈されるので安全。

- トリチウムの検出は困難。

こうした主張の根拠は既に知られているICRP(註1)のトリチウムによる被ばく線量の計算を基にしたものです。

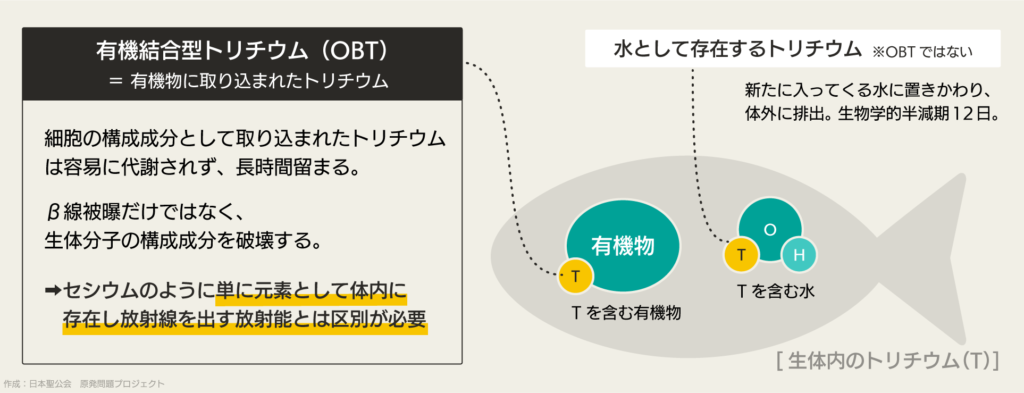

しかし小論の著者(河田)は、これまでトリチウムが生体内の有機物に結合した場合にできる「有機結合型トリチウム(OBT)」の危険性は、トリチウムのベータ線のエネルギ―吸収を根拠にしたシーベルトの大小では判断できないことを指摘してきました(前出小論(註2)参照)。この点について、鳥養教授は「有機結合型(OBT)トリチウムは容易にはできない」と主張しています。こうした主張は汚染水の海洋放出を主張する専門家の共通認識です。

(註1)ICPR 国際放射線防護委員会。

(註2)いっしょに考えよう!福島原発のトリチウム汚染水(1) – 何が問題?

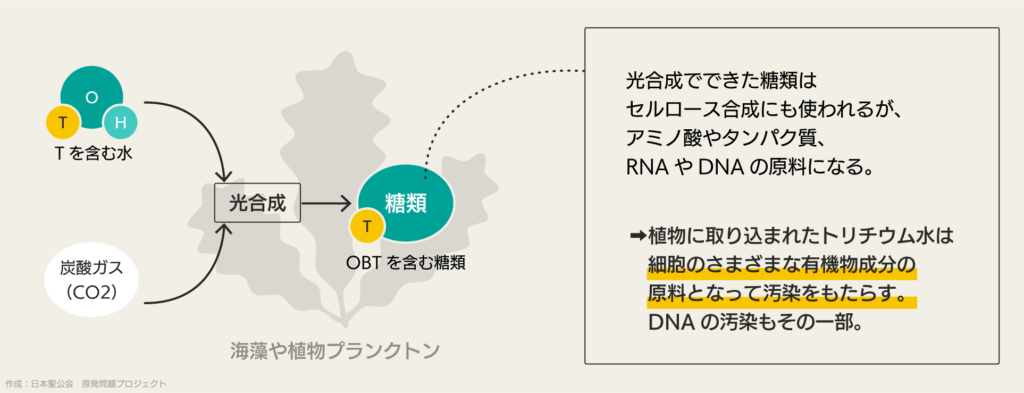

反論 1)

鳥養教授は、OBTは海水中の海藻や植物プランクトンによる光合成で作られるが、光合成でできるのはセルロース(細胞膜等)で魚や人がそれを食べたとしても、ほとんどはそのまま外に放出されDNAに取り込まれることはない、と主張しています。これは大きな間違いです。海藻や陸上の植物が育つのは主に炭酸ガスと水による光合成ですが、その結果、最初に糖類が生成される際に必要な水素(トリチウム)が炭素と酸素に結合します。その出どころは水です。こうして細胞内の代謝反応の第一歩が始まります。光合成でできた糖類はもちろん、セルロース合成にも使われますが、細胞が行う膨大な代謝反応で分解と合成が行われ、アミノ酸や蛋白質、RNAやDNAの原料が作られます。植物細胞内の有機物に結合している水素原子のほとんどは根から吸い上げた水(陸上植物)や細胞表面から吸収した水(藻等)に由来します。その際にトリチウム水が存在すれば水素の代わりにトリチウムが取り込まれます。

トリチウムの環境影響については、過去の核実験による大気や水の汚染がおこり、たくさんの研究が行われ論文が発表されています。その最初の論文は1959年に書かれたカリフォルニア大学のV.MosesとM.Calvinの論文です。彼らは緑藻類のクロレラをトリチウム水と14CO2(放射性炭素14を含む炭酸ガス)で培養し、光を当てた場合と暗闇の場合でどのような成分に取り込まれるかを実験しました。光合成で最初にできたのは糖リン酸、リン酸グリセリン、アミノ酸(アスパラギン酸、グルタミン酸)、リンゴ酸でした。その後、これらの物質がさまざまな代謝経路を経て多くの有機物に取り込まれました。

その後も数多くのトリチウムの取り込みに関する研究が行われました。それらをまとめたレビューがフランスのC.Boyer 等によって書かれました(2009年)。その中でBoyerらは光合成が植物の非交換型有機結合トリチウム(DNAなど)の最も重要な供給源であることを指摘しています。

また原発推進で知られる国際原子力機関(IAEA)は1981年に「いくつかの典型的な生態系におけるトリチウム」という117ページに及ぶ報告書を出しています。この中でベルギー、フィンランド、フランス、ドイツ、インド、メキシコ、オランダ、フィリッピン、タイ、アメリカ等の研究者が参加し、トリチウム・ガスとトリチウム水の環境影響、主に動植物による取り込みのメカニズムに関する研究結果をまとめています。

一例を紹介しますと、アメリカのローレンスリバモア研究所はトリチウム水で海藻のアオサを8か月栽培しました。また他の研究機関は緑藻のセネデスムスとクラミドモナスを12~42日間トリチウム水で培養しその濃度を調べました。その結果によると細胞内のトリチウム濃度は最終的には培養液中の濃度とほぼ同じレベルにまで達しました。細胞内の組織結合性トリチウム(TBT:訳注OBTと同じ意味)濃度は藻類の種類によって異なりますが、培養液中濃度の40~90%に及びました。TBT濃度が最大に達する時間は培養を始めてから約10日でした。その他、膨大な実験結果とその解釈が記録されています。

鳥養教授は植物プランクトンや海藻のトリチウム汚染は細胞のセルロースの汚染でありDNAには取り込まれないと主張しますがそれは明らかな間違いで、植物に取り込まれたトリチウム水は細胞のさまざまな有機物成分の原料となって汚染をもたらします。DNAの汚染もその一部です。

反論 2)

鳥養教授は光合成では汚染が起こらず、細胞内の有機物のトリチウム汚染は「同位体交換反応」と呼ばれる原子の交換で起こるが、その速度は遅いのでDNA汚染は小さい、と主張しています。細胞内で有機物に結合する水素原子が周辺の水(H2O)と水素原子を交換する「同位体交換反応」は良く知られた現象です。鳥養教授のレジュメでは炭素原子に結合する水素がトリチウムに置き換わる図が示されています。

同位体交換反応における水素原子の置換は相手の原子で大きく異なります。アミノ酸やATP等の窒素や酸素、リン等に結合する水素は比較的容易に細胞内の水の水素原子と置き換わります。トリチウム水があればトリチウム原子が水素と置き換わり有機トリチウムができますし、その逆の交換反応も起こります。これらの交換反応は早いことが分かっています。

問題は炭素(C)に結合した水素の交換です。この結合は安定で容易に水の水素原子とは置き換わりません。鳥養教授はこの炭素と結合した水素の交換反応のみを示していますが、それは正しくありません。反論1で示したように、OBTの多くは炭素原子に結合しており、そのトリチウムの由来は同位体交換反応ではなく、細胞内のさまざまな代謝反応です。従ってトリチウム水のトリチウム元素が交換反応で有機物の炭素原子に結合しにくい事象は汚染の起こりにくい理由にはなりません。鳥養教授はこうした事情は知っていながら、あえて起こりにくい事象を例示し、トリチウム水放出の危険性を過少評価しているのではないでしょうか。

反論 3)

魚介類のトリチウム汚染の真の原因は「食物連鎖によるOBTの摂取」です。海産動物の魚介類の多くは食物連鎖によって成長します。小さな魚介類はプランクトンを摂取し、大きな魚類は小さな魚介類を餌にして成長します。水中の無機物を摂取して有機物を合成することはありません。すなわち、魚介類の多くは最初からトリチウム汚染のあるプランクトンや藻類、小魚を食べることによって、有機物として蛋白質や糖、核酸などを取り込み、分解してアミノ酸やブドウ糖、核酸の成分であるヌクレオチド等にしてから自らの細胞成分を合成します。魚介類は最初からOBTを取り込むことで自らのOBT汚染が速く、高濃度になると考えなければなりません。DNAのトリチウム汚染の原因として同位体交換は論外です。

実際の例があります。英国のセラフィールド再処理工場はトリチウム汚染水の大量排出で著名です。データによると2004年のトリチウム年間排出量は3500TBq(テラベクレル1012Bq)で、周辺海域の魚介類のトリチウム汚染はカレイ(200Bq/Kg)、ムール貝(15Bq/Kg)、いずれも湿重量あたりです。これに対し排水に有機物が多い英国カーディフ生命科学研究所の排水中トリチウムは2000年に年間100TBqで、セラフィールドの35分の1に過ぎませんが、その周辺の魚介類のトリチウム汚染は20000~50000Bq/Kg(湿重量)と、セラフィールドの200~500倍も高いのです。これは排水中に有機トリチウムが多く含まれているのが原因であることが分かっています。このように、魚介類の餌に有機トリチウムが含まれているか否かで、汚染は大きく変わります。このことに関して注意すべきことがあります。魚介類のトリチウム汚染を心配する漁協や鳥養教授も提案している「トリチウム水で魚を飼う実験」です。上述したようにトリチウム汚染の主な原因は水や餌にOBTを含むかどうかであり、汚染したプランクトンや餌を与えない実験は意味がありません。

反論 4)

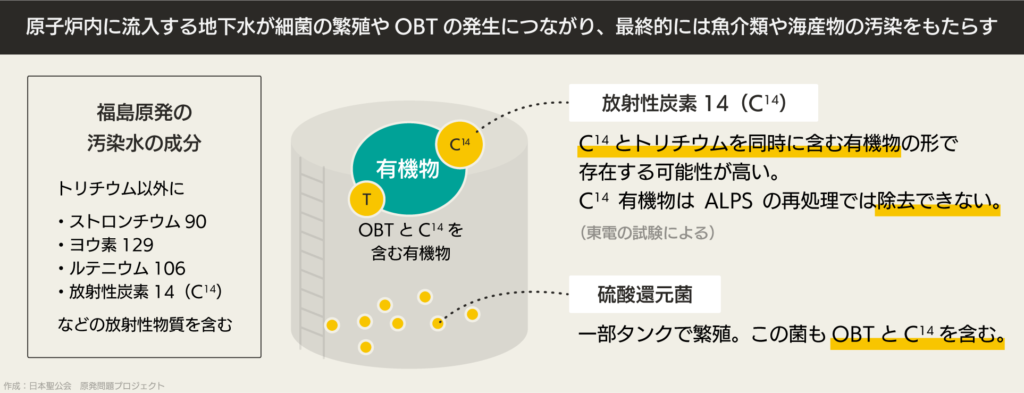

福島原発の汚染水の成分について。

福島原発に貯蔵されている汚染水の量は既に述べた通り、120万トン、トリチウム量は860兆ベクレルと言われています。既に報道されていますが、この汚染水は純粋なトリチウム汚染水ではありません。トリチウム以外に、ストロンチウム90やヨウ素129、ルテニウム106等の放射能が基準を超えた濃度で全体の約70%に含まれています。東京電力はこれらを再処理して基準以下にしてから海洋放出するといいますが、除去できるかどうかは確かではありません。加えて、大きな問題はこれらの汚染水には放射性炭素14(C14)が含まれていることです。炭素は水中で単独の元素では存在しません。その多くは有機物の形で存在する可能性が高い。すなわち、C14とトリチウムを同時に含む有機物の可能性が高いのです。このC14有機物は東電の試験によればALPSの再処理では除去できません。

また、タンクの一部から硫化水素が発生しており、その貯留タンクには硫酸還元菌が繁殖していました。この菌も当然トリチウムで汚染しOBTとC14を含んでいます。こうした汚染物質を除去しなければ放出された汚染水は速やかに魚介類の汚染につながります。

何故このような汚染が起こるのでしょうか。それは原子炉内に流入する地下水が原因です。現在もメルトダウンした原子炉には毎日140トンの冷却水が投入されていますが、その他に山からの地下水が流入しています。事故直後は膨大な量が流入しました。今も大雨が降れば地下水には山からの汚濁物や泥水が混入している可能性があります。汚染水は決して水道水や蒸留水のように純度が高くありません。その結果が細菌の繁殖や有機トリチウム(OBT)の発生につながり、最終的には海の魚介類や海産物の汚染をもたらすことを忘れてはいけません。東電は全てのタンクについてOBT含量を分析し除去すべきです。