主教 植田仁太郎

今日は、折角のお休みのところ,教区会にお集まり下さいまして感謝申し上げます。

春の定期教区会は、教区会が年二回行われることが慣例となりました時から、主として前年の教区の活動報告ならびに前年の決算報告を致す機会となっております。もちろん、教区の最高議決機関として、その時機に決議していただかなければならない案件も、その都度提出していただくことになります。それと、もうひとつ大事なことは、教区の常置委員を選挙していただくことです。

何年か前に常置委員選挙方法に関するガイドラインを採択し、昨秋の教区会で、そのガイドラインを改正致しました。このガイドラインは、日本聖公会法憲法規が規定する範囲内で、東京教区独自で定めたものです。その目的は、事前に候補者を立てることができるようにしよう、というものです。ただし、法憲法規に抵触しないよう、候補者として認められた方以外も被選挙権を有する者であることを当然認めております。そしてそのガイドラインは、教区会開催の公示があった後に、代議員から候補者を推薦したいという要請があり、議長がそれを妥当と認めて、初めて発動されることになります。今回は、どなたからもそのような要請がございませんでしたので、この選挙方法ガイドラインは適用されず、旧来の方法、すなわち、全く特定の候補者を立てず教区内の全ての成人の現在受聖餐者が被選挙権を有する者として選挙を行うことになる、ということをまずご報告致します。

この機会に、常置委員会の実際的な役割について、ひとこと述べさせていただきます。

法憲法規に言及されております、常置委員会に託されております役割の全てをここに拾い出すつもりはございませんが、「主教制」という教会制度を持っております聖公会にとって、常置委員会は極めて重要な役を負っていただくことになることだけはお憶えいただきたいと思います。いわば、主教が最終決定しなければならない事柄全てに、意見具申する責任を負っていただきます。主教は、極めて多岐に渡る事柄、特に財政・人事に関して、多くを常置委員会の助言に頼ることになります。常置委員会の会合は、原則的に月に一回開催されますが、その会合が深夜にまで及ぶこともしばしばで、臨時の委員会を開催しなければならないこともございます。信徒常置委員の方々は通常のお仕事を持ち、聖職常置委員の方々も牧会する教会の責任の上に、この重要な役を負って下さっており、私は、日頃から、常置委員の皆さまの献身的なお働きに心から感謝致しております。代議員の皆さまの、常置委員諸兄姉へのご支援をお願いする次第です。

さて、この常置委員諸兄姉のお知恵をいただきながら、二〇〇四年4月以降の教区の教役者(司祭・執事・伝道師・教育課程を終えた聖職候補生)の配置を、最近ようやく終えることができました。一部教会で、小職の認識不足が原因で、多少混乱を生じることとなりましたことをお詫び申し上げます。

この教役者の人事配置は、聖公会の伝統の中では、主教職を分ち持つ教区の聖職団を、教会全体の宣教・牧会・伝道のわざにどのように用いることが、イエス・キリストの身体としての教会を体現することになるか、という基本から出発することになります。その基本の中には、言うまでもなく、信徒もできる限りそのわざに参画していただくことを奨励することも含まれます。世の中の組織の人事異動のように、教役者の適材適所という観点も全く無いわけではありませんが、ローマ・カトリック教会で近年強調されております信徒使徒(主教)職をどのように発揮していただくか、という視点を充分に取り入れるということでもあります。信徒は、聖職団の司牧の対象――製品販売会社の顧客、サービス会社の顧客、カスタマ――であるよりは、協働者であるとういう考え方を、教役者も信徒も持つように期待されているということです。それは、教会が、より大きな社会の中に存在しており、教会が全体として、社会の司牧に当るという考え方を持とうではないか、という呼びかけであると思います。

そのような基本理念に基づいて、教区(すなわち教会全体)の力の配分の調整を行うということが、主教の責任において教役者の人事異動を行うことに表われてくるという次第です。4月というのも、別に絶対的な異動期ではなく、教役者のお子さんの学校とか、教役者の生活のサイクルに合わせたもので、必要と判断されればその他の時機にも異動をお願いすることになります。また、官庁や公立機関の人事異動のように、個人に関して定期的に命じられるわけでも、一種の人事評価に基くものでもありません。

近年、この東京教区の聖職団の働き方と、信徒使徒職を最大限に発揮していただくことが形の上で表すことになる教役者の人事異動で、心がけていることがいくつかございます。

(1) 信徒の皆さんを同労者と位置づけるにしても、その中心を担っていただくのは、教役者です。ただし、教役者の数は限られますので、その力を大教会・小教会の別無く分ち合っていただく。

(2) 同労者である皆さんには、教役者のサービスの受け手(カスタマー)としてよりも、教役者を育て、励ます役割を一層負っていただきたい。

(3) 教会の宣教・牧会・伝道のわざのために備えられている賜物(教役者・信徒という人材、教会関係の施設・グループ、その他の資源)に、日本聖公会の中では比較的恵まれている東京教区は、聖公会全体のためにその賜物をできる限り分かち合いたい。

(4) 定年退職をされた聖職の方々のお力を、そのご意志を尊重しつつ、拝借したい。

これらの点は、現実に教役者の異動が無い教会の方々にも、ご理解願いたいことです。以上のことを念頭におきつつも、実態としては、聖職の人数が限られている現状では、多くの教役者に管理牧師の任務を兼務していただいたり、信徒の方々に多くの働きをお願いする結果になっていることは、良く認識しております。また、教会の働きは、あらゆる点で人間関係を基礎としていることは事実であり、人事異動の結果、多かれ少なかれ、新たに赴任する教役者との間で、その人間関係(交わりの共同体)を築き直していただく努力をお願いしなければなりません。

それにつけても、教区にさらに多くの教役者が与えられることを祈らざるを得ません。現在東京教区には、十二人の聖職候補生と聖職候補生志願者が与えられております。この方々が、神様と教会の期待する働き人として成長されてゆくことを願うものですが、この方々が向う数年のうちに、次々と候補生としての教育課程を終えられるという時期を迎えますと、いくつかの実際的な課題も教会全体として考えてゆかなければなりません。通常、それぞれの候補生に課せられます教育の期間を終えますと、実際の宣教・牧会の現場に派遣されてさらに研さんを積まれて、執事、司祭に按手されることになります。この期間は、指導する司祭のもとで、ある働きを担いつつ、研鑽されるということになりますが、指導司祭と候補生もしくは執事が、チームとして働いていただく環境(住宅)を備えて下さっている教会は、そう多くはありません。その課題に積極的に応えてゆく方向としては、たとえば、二人のチームで、一つ以上の教会の宣教・牧会を担うとか、二人のチームのために、少しでも財政的余裕のある教会は二つの住居を備えていただくとかの方途を、余り遠くない将来に展望していただく必要があるでしょう。現在の候補生や志願者の多くが、ご家族持ちの方々であることを思えば、なおさらのことのように思います。今から、皆さんのお心に留めていただければ幸いです。

このような教役者配置の現況と近い将来を考えます時、これを支援する教区の体制ということも考えなければなりません。ひとつは信徒使徒職の強調につながる、自立的信徒の養成で、これは、徐々に信仰と生活委員会や正義と平和協議会、その他の教区諸委員会の活動をとおして、その焦点が定められつつあります。また、教会グループの自主的な活動の中でも、そのような方向性が見られることを、大変嬉しく思っております。

昨年の11月の教区会開催以降、教区の教役者の配置について小職の関心の多くを割きましたので、以上のような展望を申し上げることとなりました。

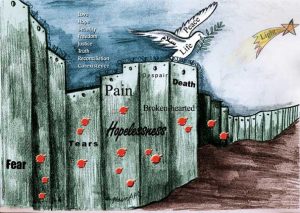

最後に、正義と平和協議会の発意で実施致しました、中東聖公会エルサレム教区への訪問は、随行して下さった方々共々、パレスチナの人々の強い正義と平和への願いをひしひしと感じさせてくれるものでした。イスラエル国家との間で起きている紛争の結果、同教区への訪問者も激減している中で、その紛争の本質を理解してくれる仲間を、世界中に求めている切なる思いを受け取ることができました。エルサレム教区主教も、東京教区をとおしてパレスチナの人々の願いを日本の世論に訴えたいとの希望を持っておられ、今秋に、東京を訪問して下さることを内諾して下さいました。今、始まろうとしている交流をとおして、世にある教会の、和解と正義と平和への努めについて、一層の理解と証しが前進すれば、と願っております。

それぞれの教会が見出し、取り組んで下さっている、宣教・牧会の課題に、本年も、教役者・信徒が互いにパートナーとして歩んでゆくことができますよう、共に聖霊の助けを求めたいと思います。

[二〇〇四年三月二〇日]

主イエス・キリストよ、木材と釘をもって細工された十字架を通じて、人類に救いをもたらしたナザレの大工職人よ、あなたのこの仕事場で、あなたの道具で充分に細工してください。そうすれば、あなたのもとにある私たちも、粗いけれど少しは仕事をすることができるでしょう。あなたのみ心のままにものを作り上げることができますように。あなたの優しい憐れみによって、アーメン。

主イエス・キリストよ、木材と釘をもって細工された十字架を通じて、人類に救いをもたらしたナザレの大工職人よ、あなたのこの仕事場で、あなたの道具で充分に細工してください。そうすれば、あなたのもとにある私たちも、粗いけれど少しは仕事をすることができるでしょう。あなたのみ心のままにものを作り上げることができますように。あなたの優しい憐れみによって、アーメン。